神奈川県– tag –

-

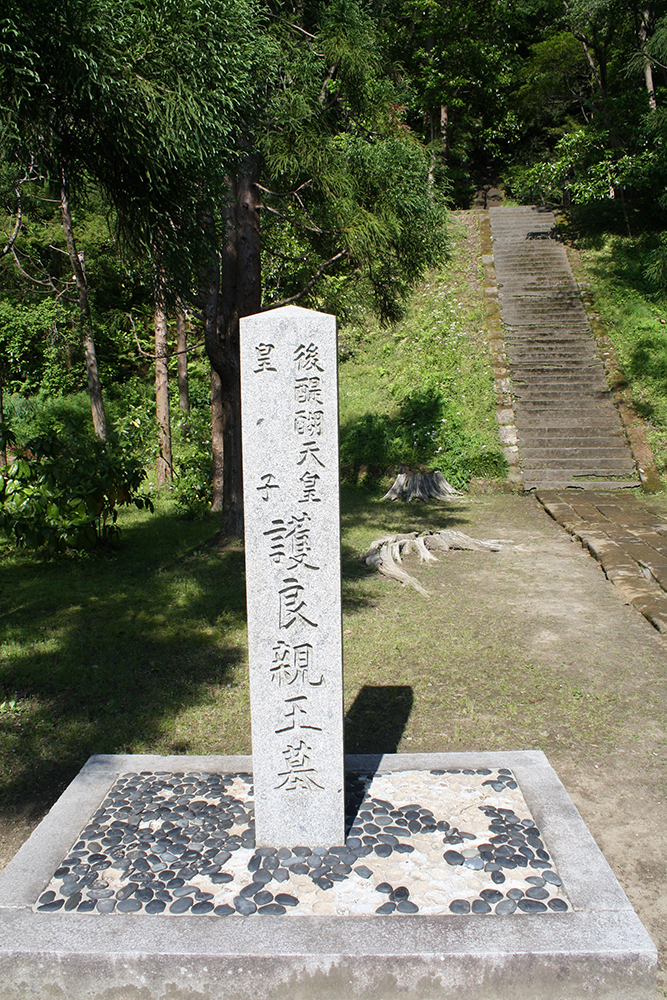

護良親王墓

(撮影日:2013年05月03日) 護良親王は、北条時行が起こした中先代の乱の混乱の中で、1335年に足利直義の命を受けた淵辺義博によって鎌倉の東光寺で殺害されました。当時、護良親王の首は近くの藪に捨てられていましたが、理智光寺の住僧によって拾われ... -

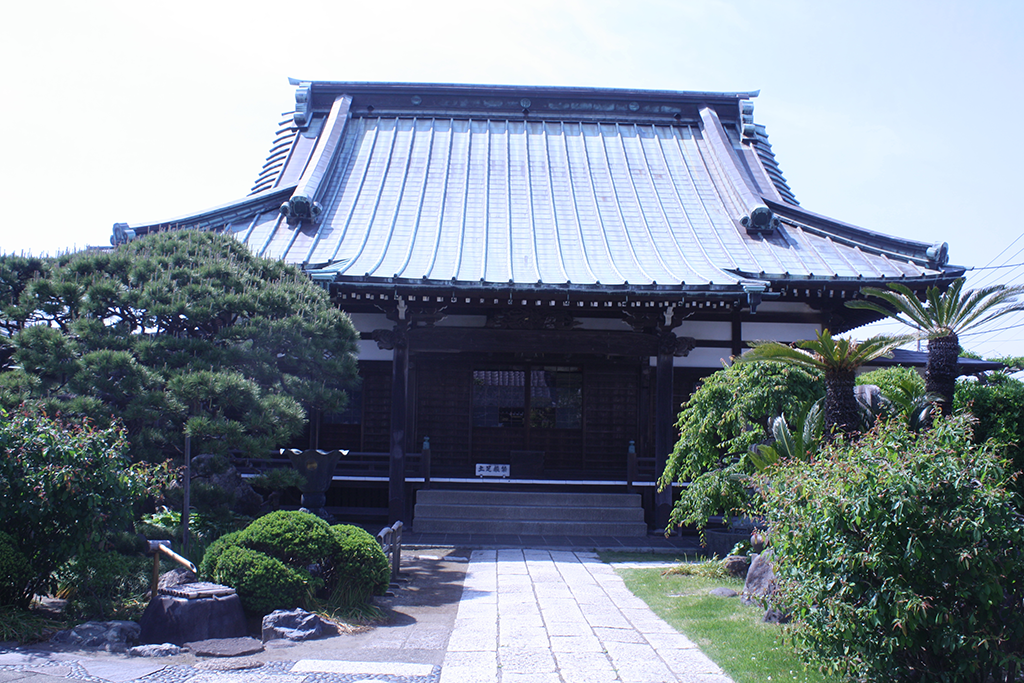

九品寺

(撮影日:2022年5月5日) 由来 九品(くほん)とは、九種類の往生のありさまのことをいいます。極楽往生を願う人々の生前の行いによって定めされます。上品、中品、下品のそれぞれに、上生、中生、下生があり、合わせて九品とされます。 1333年(元弘3年)... -

鎌足稲荷神社

(撮影日:2022年5月3日) 私の中で藤原氏は平安・京都、飛鳥・奈良のイメージが強かったので、「鎌足稲荷神社」は藤原鎌足に関係していないと思っていたので、由緒を読んで驚きました。 家に帰って調べたら鎌足の出生地は『大鏡』によると大和国大原(現... -

関取場跡

(撮影日:2022年5月3日) 金沢街道を「荏柄天神社 一之鳥居」に向かって歩くと関取場跡があります。 関取場跡碑の後ろにあるのは庚申塔で、正面に大きく「青面金剛」と刻まれており、慶応二年(1866)の銘があります。 碑文と意味 當所ヲ里俗せきばト稱... -

足利公方邸舊蹟(足利公方邸旧蹟)

(撮影日:2022年5月3日) 金沢街道から小道を入ってすぐにあります。住宅街の中にあり、普通の家の敷地にあるので知らないとちょっと驚きます。 鎌倉時代から室町時代の『享徳の乱』の勃発前まで住んでいたと思うと足利氏を勉強している管理人としては凄... -

畠山重忠邸跡

(撮影日:2022年5月3日) 鶴岡八幡宮の東側の鳥居から出ると目の前にあります。 2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の影響で碑の写真を撮っている人が凄く多かったです。 碑文と意味 畠山重忠邸跡 正治元年五月頼朝ノ女三幡姫疾ミ之ヲ治センガ為當世... -

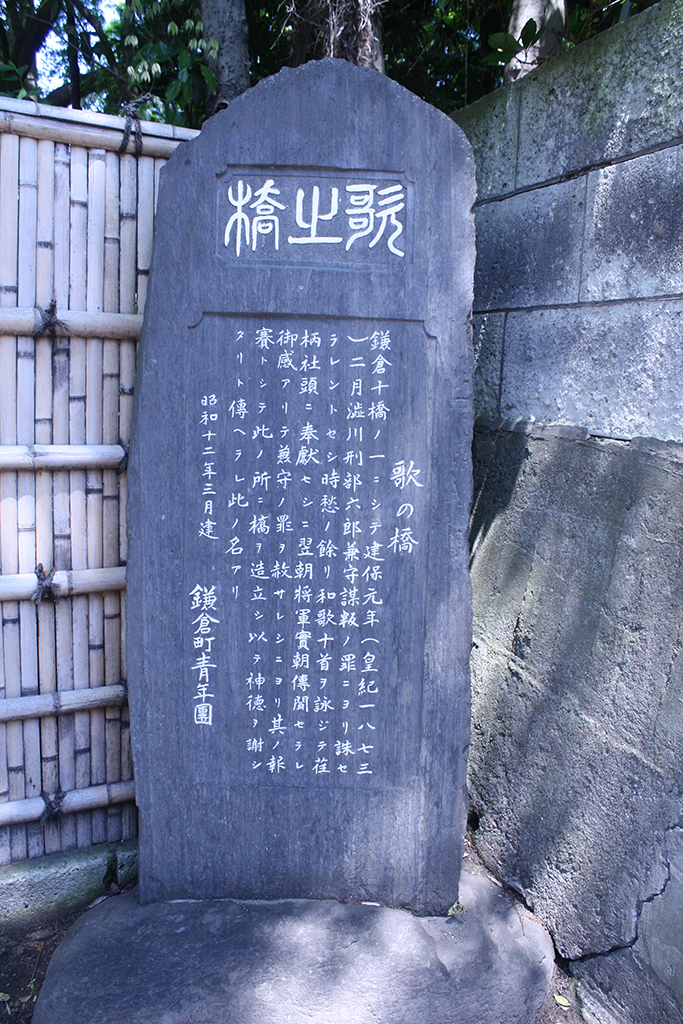

歌之橋碑

(撮影日:2022年5月3日) 『歌之橋碑』は金沢街道沿い『鶴岡八幡宮』から『杉本寺』へ行く途中にあります。 渋川兼守と言う武士が詠んだ和歌を奉納したことに関連してつくられた橋の為、二階堂川橋は『歌之橋』とされています。 碑文と意味 歌の橋 鎌倉... -

西御門

(撮影日:2022年5月3日) 『西御門』は横浜国立大学 教育学部 附属鎌倉小中学校の北東側の道にあります。 ここが、源頼朝が建てた『大蔵御所』の西門があったことから設置された碑になります。 碑文と意味 西御門 西御門ハ法華堂西ノ地を謂フ大蔵幕府西... -

東御門

(撮影日:2013年5月3日) 東御門とは、大蔵幕府の東側にあった幕府の門です。東御門の近くには、やぐらがありました。このやぐらは、東御門の近くの山をくずしている時に偶然見つけられた物です。やぐらの中には沢山の五輪塔がありました。東御門には... -

神奈川奉行所跡

(撮影日:2013年3月20日) 横浜開港にともない安政6年(1859)6月4日、開港場建設の事務に当たった外国奉行酒井忠行・水野忠徳・村垣範正・堀利熙・加藤則著の5名に神奈川奉行兼帯の命があり、青木町(神奈川区)に会所、戸部村宮ヶ崎(西区)に奉行... -

鉄の井

「鎌倉十井の1つで水質は清く、甘美で盛夏といえども枯れることはない。昔、この井戸の中より高さ五尺あまりの鉄観音が掘り出されたことにより鉄井と名づけられたという。 正嘉2年(1258年)1月12日の丑の刻に秋田城介康盛(安達泰盛のこと)の甘縄の邸... -

扇谷上杉管領屋敷跡

鎌倉管領上杉氏の屋敷跡の史跡碑になります。 「皇族で初めての征夷大将軍になった鎌倉幕府6代将軍宗尊親王(1242年-1274年)が鎌倉に下った際に従ってきた者の中に藤原重房がいました。重房はその時に丹波国上杉荘を拝領し上杉姓を名乗るようになりました。...

1