(撮影日:2022年01月22日)

岩本町から東松下町周辺を散策した際に、北辰一刀流の創始者である千葉周作の道場跡を訪れました。

「玄武館」は、1822年(文政5年)に日本橋品川町に開設され、北辰一刀流の剣術を指南していました。その後、神田お玉が池(現在の場所)に移転し、門弟たちがここで修業を積んでいました。千葉周作は、西隣にある儒学者・東条一堂が開いた「揺池塾(ようちじゅく)」で漢詩や詩文を学ぶことを勧め、北辰一刀流の門弟たちには漢詩に巧みな者が多かったと言われています。

「玄武館」は、明治以降「位は桃井、技は千葉、力は斎藤」と称され、「幕末江戸三大道場」の1つとして、幕末の江戸剣術道場の代表的存在となっていました。門弟数は6,000人を超え、山岡鉄舟や藤堂平助、渋沢栄一など、幕末から明治を駆け抜けた志士たちもここで剣術を学びました。また、千葉周作の弟である千葉定吉の道場で修業をしていた坂本龍馬も、稽古に足を運んだと言われています。

「揺池塾」には、吉田松陰と親交があった鳥山信実朗や桃井儀八(桃井可堂)、清河八郎らの志士たちが学んだことで知られています。

明治6年には、当時では最も早い公立小学校が建設され、昭和56年には創立記念として「千桜百年の碑」が隣に建てられました。

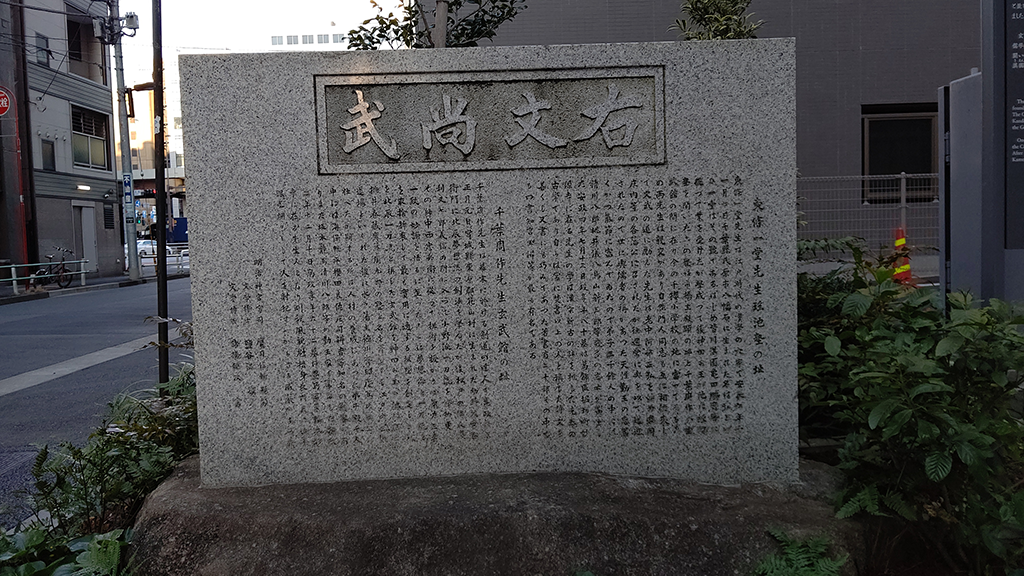

現在は、小さな広場「武尚文右(ゆうぶんさぶ)」の碑に碑が建てられ、周辺には当時の面影を伝える案内板が設置されています。

剣術や儒学に興味のある方や、幕末の歴史に触れたい方には、ぜひ訪れていただきたい場所です。

見どころ

武尚文右

当時のことを詳細に説明されている碑になっており、読むと当時のイメージがわきます。

スポット詳細

| 名称 | 玄武館・揺池塾跡 |

|---|---|

| 住所 | 東京都神田東松下町24 |

| アクセス | 地下鉄「岩本町駅」から徒歩1分 |

| WEB | |

| 時間 | 自由 |

| 休み | なし |

| 料金 | なし |

| 所要時間 | 5~15分 |

| 備考 |